いぬ

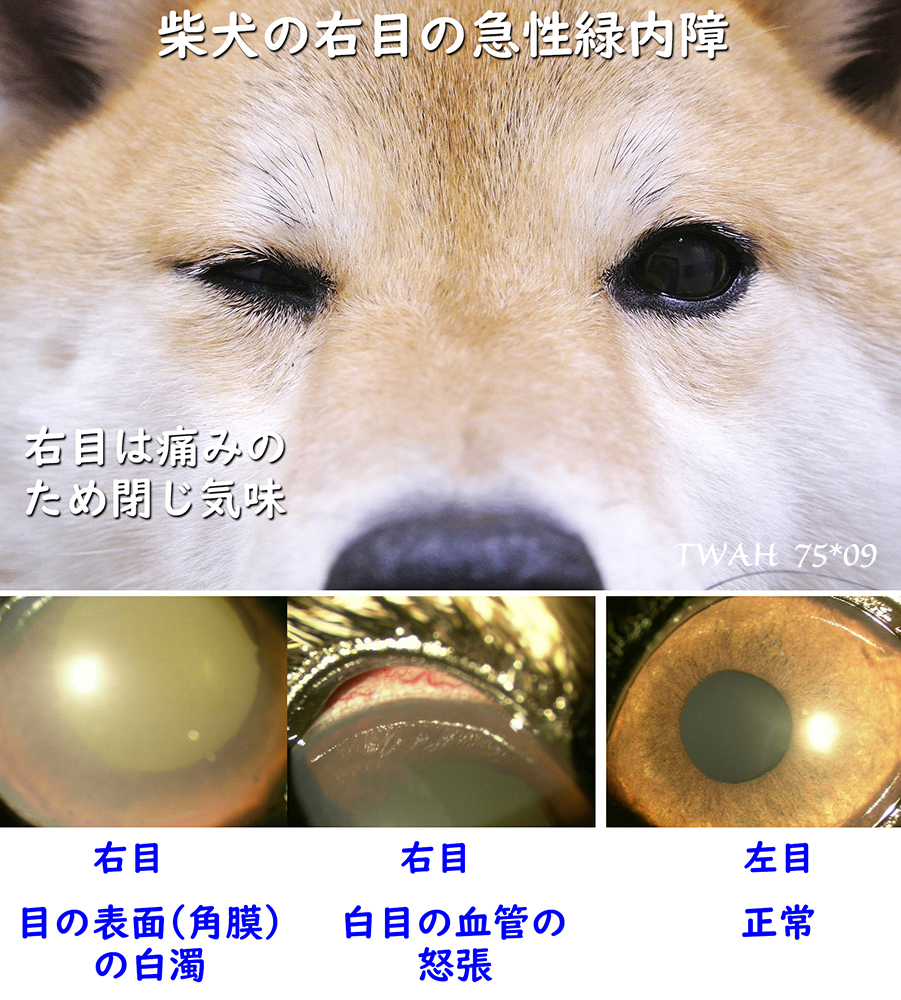

柴犬の急性緑内障

目の3大兆候(痛み、失明、目が汚れる)の全てが見られます。急性緑内障は目の内側から外側に向けて強い圧力がかかり、発症と同時に失明と激しい眼痛が出る病気です。近年、特に柴犬には多いとされています。

視力を回復できる可能性が高い時には積極的な緊急治療(点滴、注射、点眼、エリザベスカラー)が必要です。目の白濁(角膜の浮腫)、黒目の広がり、白目の部分が真っ赤になる、眼圧の上昇(目が硬くなる)、目をつぶる(痛みのため)などが見られます。

詳細はこちら

強膜炎

白目の粘膜の下層にある強膜に炎症を起こすのが強膜炎です。症状は目の痛み、充血、しばしば虹彩毛様体炎を併発します。また、隣接する角膜にも炎症が及び、新生血管の侵入や角膜実質の混濁が見られます。また、重度な場合には角膜潰瘍を伴うこともあります。

強膜炎の治療では、副腎皮質ステロイドの点眼、重症の時は結膜下注射や全身投与も行われます。

涙やけ(流涙症)

涙が目元の毛に付き乾いて涙の蛋白質が変性着色したもので、目頭部に茶色っぽくスジ状になります。これが『涙やけ』と言われるものです。毛が白い子ではより目立ちます。

もともと涙の分泌量が多い子もいますし、何らかの病的状況があり、そのために涙が出る場合もあります。生まれつき涙点がない子もいます。ふだんからウルウル目だったり、広い範囲で目の下側や周りの毛がぬれることもあります。

詳細はこちら

結膜炎

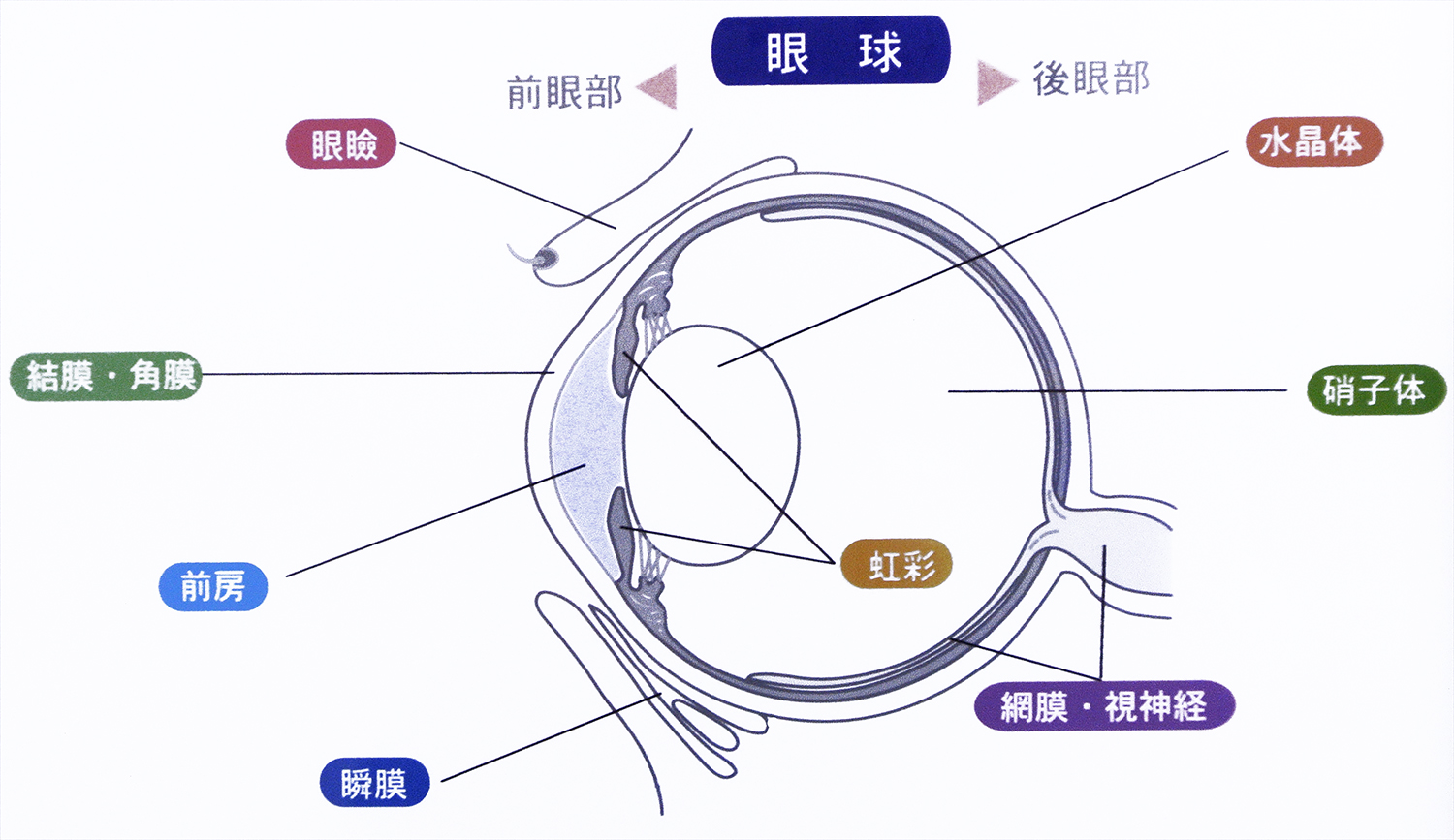

ペットの結膜炎とは、結膜に起こる炎症のことです。結膜の種類は3種類あり、まぶたの裏側の眼瞼結膜、白目の表面の眼球結膜、瞬膜(第3眼瞼)を被う結膜になります。

眼瞼結膜と眼球結膜は目の奥の方で反転する形でつながっています。

俗に言う赤目とは、眼球結膜の炎症のことです。

結膜は涙の成分である粘液を分泌し、目の乾燥を防ぐなどの役割があります。この赤目については、充血、毛様充血、血管の怒張、出血を見極めていく必要があります。

瞼結膜の炎症はマイボ-ム腺の働きと関連し、炎症が強いとマイボーム腺の働きを阻害します。球結膜の炎症は、いわゆる赤目といわれるもので、眼痛を引き起こすこともあります。いわゆるドライアイと言われるものです。

結膜炎は、体調の影響のほか、涙の減少(ドライアイ)、ウイルスや細菌による感染、外傷や砂、ほこりなどの異物、免疫介在性疾患、アレルギー性疾患、ほかの目の病気に続発して起こることもあります。原因が特定できない場合もあります。

診断に当たっては、ただ『赤目』というだけでなく、充血、毛様充血、血管の怒張、出血を区別していく必要があります。

ドライアイ

涙の量が減ってしまうものがドライアイです。涙の減る量には極めて軽度なものから重度なものまで様々です。ふだんから赤目、ショボショボ感、目を開けずらいなどの症状に気づきます。慢性になると黒い色素や血管で目の表面(角膜)が覆われてしまいます。

詳細はこちら

結膜下出血

結膜下出血とは、結膜内を走る血管が何らかの原因で切れたり、あるいは血管膜の透過性が増して血液が出てくることをいいます。

結膜には、眼瞼結膜、眼球結膜、瞬膜の結膜がありますが、目の部分を覆っている膜で、外部からの刺激から眼球を守っています。 ここにある血管から出血が起こることで、白目の部分などが真っ赤になった状態を指します。

原因は、 外傷(喧嘩傷、ぶつかる、落ちるなど)、高血圧のほか、自然と血管が切れることもあるようです。後者の場合、飼主も気づかないうちに起こることもあります。ほかには、激しい咳、ひどいくしゃみなどの衝撃によって起こることも知られています。

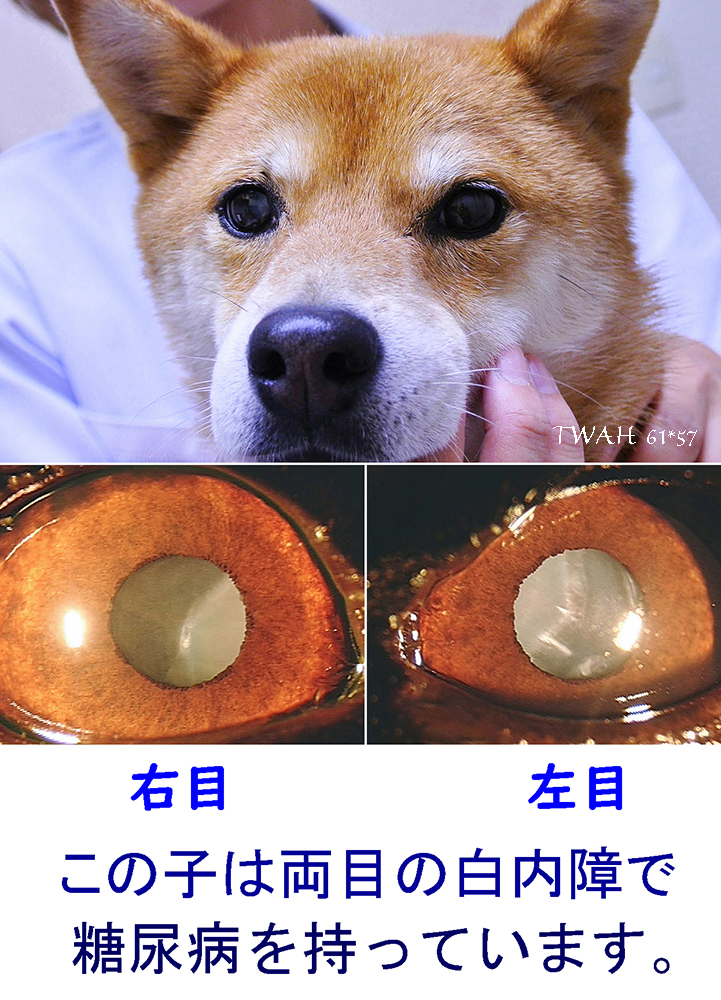

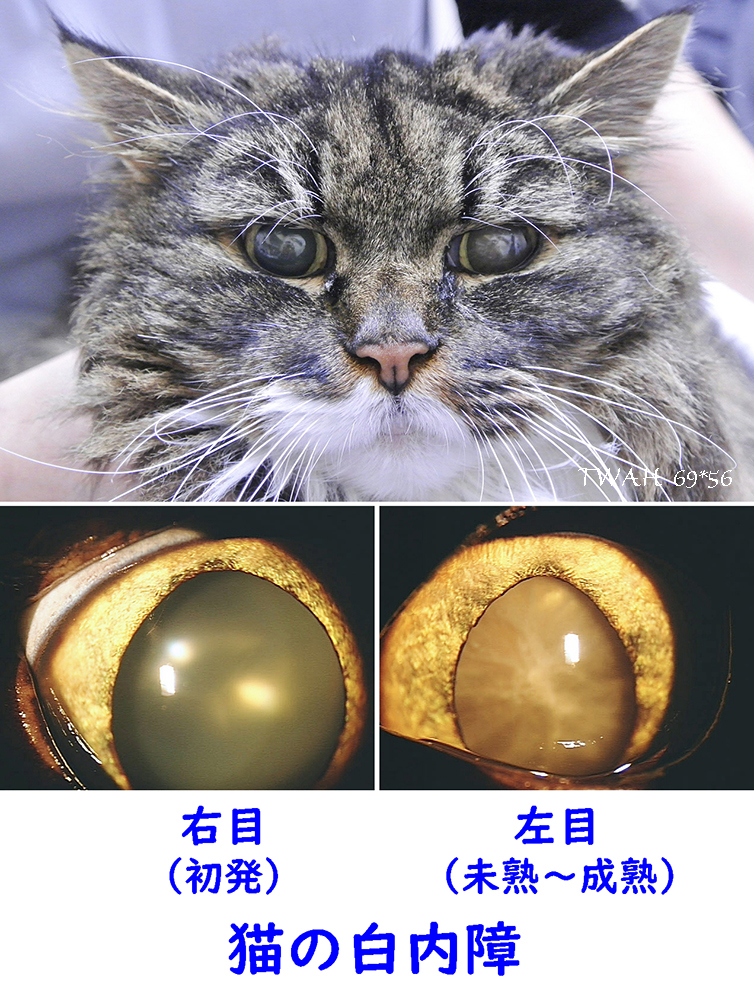

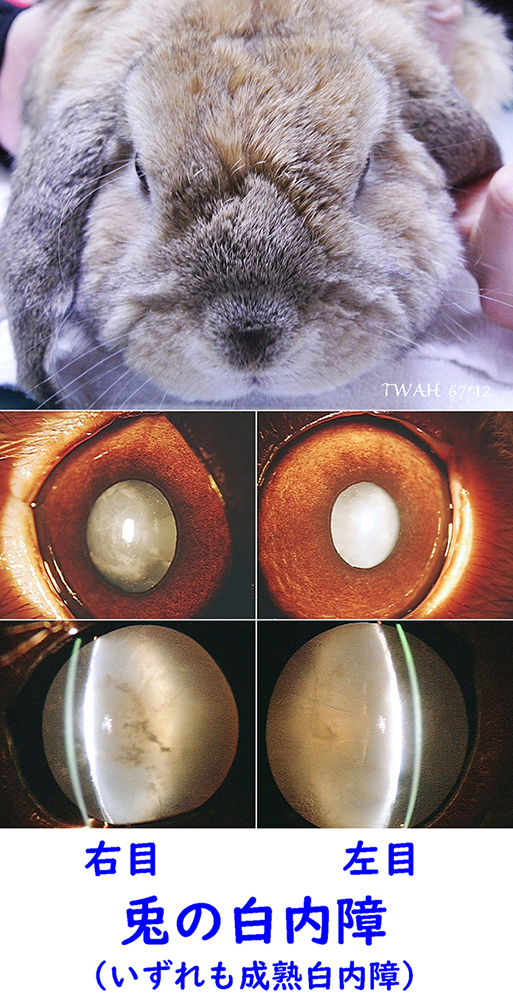

白内障

白内障は病的に水晶体が混濁し透明性が低下した状態のことをいいます。白内障により出てくる問題にはブドウ膜炎、視力低下、失明があります。また白内障の進行により水晶体脱臼、水晶体起因性ブドウ膜炎、続発性急性緑内障、網膜剥離などを伴うこともあります。白内障だけでは痛みを生じることはありませんが、ブドウ膜炎など合併症の多くは目の痛みを生じさせ、強い眼内痛や体調の悪化に繋がることもあります。

詳細はこちら

眼球突出(脱出)症

本症は、眼球が半分以上飛び出ている状態を言います。通常は眼窩(がんか)という頭骨の凹み部分に眼球は収まっていますが、ここから眼球の半分以上が出たものを指します。中にはほぼ全球毎、丸々出てしまう事例もあります。

出た場合、目の奥の視交叉の部分がその方向にグッと牽引されてしまい、その神経障害のために後日片方の出ていない目の方が失明するリスクがあります。失明を予防する対策方法はありますので、突出(脱出)眼だけでなく、出ていない目に対するケアも必要となります。

ほとんどは外傷が原因です。散歩中やドッグランでの激しいけんか、高い所から落ちて目が飛び出たり、交通事故による場合もあります。

眼球が突出(脱出)した場合は、飼主様は、濡れた清潔なハンカチやタオルで目を被い、乾燥を防ぐようにすることは大切です。すぐに動物病院に連絡し救急処置を受けて下さい。

徐々に眼球突出(脱出)が見られた際は、緑内障、眼内腫瘍、眼外膿瘍、化膿(全眼球炎)、筋炎なども考えられます。

下の写真のように、散歩中の事故(猫と遭遇し爪で角膜を引っ掻かれる、犬との喧嘩など)が引き金になることもあります。

散歩中には必ずリードを付けて、けんかや突発的に興奮するような状況を事前に避けること、散歩中は犬をしっかりとコントロールすることが重要になります。

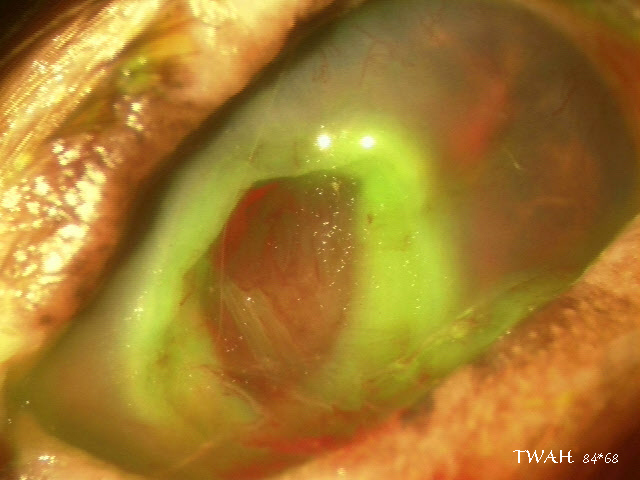

角膜穿孔

外傷や角膜の潰瘍がひどくなり角膜が裂けたり、破れたり、穴ができることがあります。このような状態を角膜穿孔といいます。目は張りがなくなりしぼんで虚脱状態となり、激しい痛み、目の内容物(房水、虹彩、水晶体など)が出てきたり、眼内感染が起こることもあります。

詳細はこちら

チェリーアイ

第3眼瞼腺の逸脱した状態で、チェリー(サクランボ)のような赤く丸い物が目頭部に見えるようになります。結膜炎を伴います。チェリーアイは第三眼瞼の根元の付け根組織が先天的になかったり、少なかったりすることで起こるようです。

通常は外科的に治療します(逸脱した腺を元の位置に戻す当院独自のテクニック、リーポズィション法(Reposition法)を用います)。切除してしまうとドライアイを発症させることにつながりますので、切除はしません。

詳細はこちら

眼内出血

眼内出血とは、目の中で出血が起こることです。部位によって、角膜出血、前房出血、硝子体出血、網膜出血、網膜下出血、脈絡膜出血などがあります。結膜の充血のように目の外側が赤い(赤目、レッドアイ)場合とは区別されます。

目そのものの病気(結膜炎、結膜下出血、眼内出血、ブドウ膜炎(犬、猫)、角膜炎、角膜潰瘍、緑内障、リンパ腫などの腫瘍)、のほか、白血病などの腫瘍性疾患、甲状腺機能亢進症などの内分泌性疾患、ウイルス性感染症、血液の凝固異常など、全身性疾患に伴なって見られることもあります。

痛みは、原因によって、ある場合、ない場合があります。痛みがある際は目を触ろうとしますので、痛み止めやエリザベスカラーの装着は必要です。眼圧は下がる場合もあれば、上がる場合もあります。

突発性後天性網膜変性症(SARD、サード)

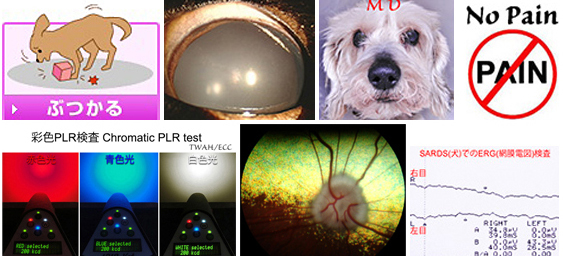

突発性後天性網膜変性症は2~3日で、突然目が見えなくなる病気です。目の痛みはありませんが、急に発症する(失明)ことから犬の行動や態度に変化が出て、飼主は気づきやすいです。原因はまだ特定されていません。

治療法は確立されていませんが、アプローチは色々と試みられています。

図には、本症の特徴、失明してぶつかる、瞳が拡がる(散瞳)、ミニチュアダックスに多い、痛みはない、比色対光反射試験は有用、正常な眼底像を示す、網膜電図(ERG)検査では反応はなくなるを示しています。

止血凝固異常

血液が固まらない病態で、出血を止めるための血液凝固機能が正常におこなえない状態です。

多くの場合、皮膚の紫斑、出血が結膜、耳、腹部にみられます。そのほか、目の前房出血、鼻血や吐血、血尿、血便、外傷による出血が止まらないなどもあり、急性の場合には、腹腔内出血による低血圧、急死、ショック状態による虚脱、死亡などにつがることもあります。

原因は様々で、腫瘍、血液の癌、血小板の数や機能不全のほか、凝固因子の異常、肝機能不全、殺鼠剤中毒、抗がん剤による副作用、遺伝性などいろいろとあります。DIC(播種性血管内凝固症候群)を起こすと重篤な状態に陥ります。

全身性の出血傾向

全身性の出血傾向は、

遺伝性では、フォン・ヴィレブランド病、血友病A、血友病Bなど、

基礎疾患では、重度な肝疾患、肝臓や脾臓の血管肉腫、重度の胃腸炎、熱中症、敗血症、白血病、骨髄線維症、脂肪髄など、細菌性やウイルス性感染症、自己免疫性疾患、重度の外傷(多量の出血など)や広範囲の熱傷など、そのほか、投薬によっても起こることがあります。

症状は、血尿、吐血、下血、皮膚の広範囲の紫斑、皮下出血などが見られます。原因の応じた対応が求められます。

眼球陥没

1.ホーナー(ホルネル)症候群

本症は、写真のように、第三眼瞼がせり出してきます。通常は下瞼に隠されて見えないのですが、出てくると見えるようになってきます。通常は片側性のことが多いです。

ペットのホーナー症候群の症状は、第三眼瞼の突出(写真のような膜が上がってきます)、上眼瞼下垂(上まぶたが下がる)、眼球陥没(眼球が奥に入り、奥眼となる)、縮瞳(瞳の孔が小さくなる)が見られます。

症状:

- 第三眼瞼の突出

- 上眼瞼下垂(上まぶたが下がる)

- 眼球陥没(眼球が奥に入り、奥眼となる)

- 縮瞳(瞳の孔が小さくなる)

目と脳をつなぐ交感神経線維の中には遠回りの経路をたどるものがあり、脳を出て脊髄の中を下り、胸部の第3頸椎辺りの脊髄から出ます。その後、頸動脈のそばを通り、耳のそば(中耳腔)を走り頭部に戻ってます。最後は、頭蓋骨の内部を通って目の虹彩(散大筋)に到ります。このルートのどこかで交感神経が損傷を受けると本症が発症すると言われています。眼内の病気、耳の病気、頸椎の病気、胸腔内の病気のほか、特発性のタイプも知られています。

2.眼球癆

眼球癆(がんきゅうろう)とは、強い眼内炎(緑内障、全眼球炎など)や損傷によって目が萎縮した状態で、視力はなく、多くの機能を失い、眼内も維持されていない状態を指します。目が病気と闘い切った最後の姿で、萎縮、収縮し小さな目となっています。角膜、虹彩、水晶体、硝子体、網膜、脈絡膜、強膜の全体が萎縮します。これ以上悪くなることはありませんし、痛みも感じていません。最終段階のものです。

眼球癆は、先天性ではなく後天的に発症したものです。眼窩の中で目そのものが小さくなるので、眼窩の骨との部分にゆるい所ができ、分泌物(メヤニなど)が溜まりやすく、不潔にしておくと結膜炎を引き起こすことはあります。点眼薬などでふだんから清潔にしておくことは大切なことです。

眼球裂傷

ペットの目に強い衝撃が加わったり、鋭いものが目に刺さったりすることによって、眼球を覆う角膜や強膜の一部が破れた状態を指します。硬球ボールが目に直撃、意図せず振ったベルトの金具部分が目に当たるなどの事故、猫との喧嘩で、猫の爪が角膜や強膜を貫通する傷を負うなどで起こることがあります。

このような眼球破裂が起こると、目の激痛のほか、目の内容物が外へ出たり、視力の低下、失明につながることもあります。

すぐに眼科の治療経験豊富な動物病院にかかり、精査や治療を受ける必要があります。損傷を受けた目とそうでない目の両方について診ていくことが求められます。

腫瘍

一般的な眼球内の腫瘍には、メラノーマ(悪性黒色腫)、リンパ腫、腺癌などがあります。これらの腫瘍は眼球に重大な損傷を与え、部分的または完全な失明につながる可能性があります。症状としては、眼球内に見える腫瘤、血管が発達し赤みを帯びた腫れもの、あるいは眼球の色の変化などがあります。

肺に転移がないことが確かめられたら早期に眼球摘出することが勧められます。

目の化膿創

目の化膿創には、一部の組織に炎症、感染があり化膿に進む可能性がある場合とその感染が目の中にまで入り込み眼球全域に感染が広がる全眼球炎があります。

目の一部の組織に炎症、感染があり化膿に進む可能性がある事例

全眼球炎の事例

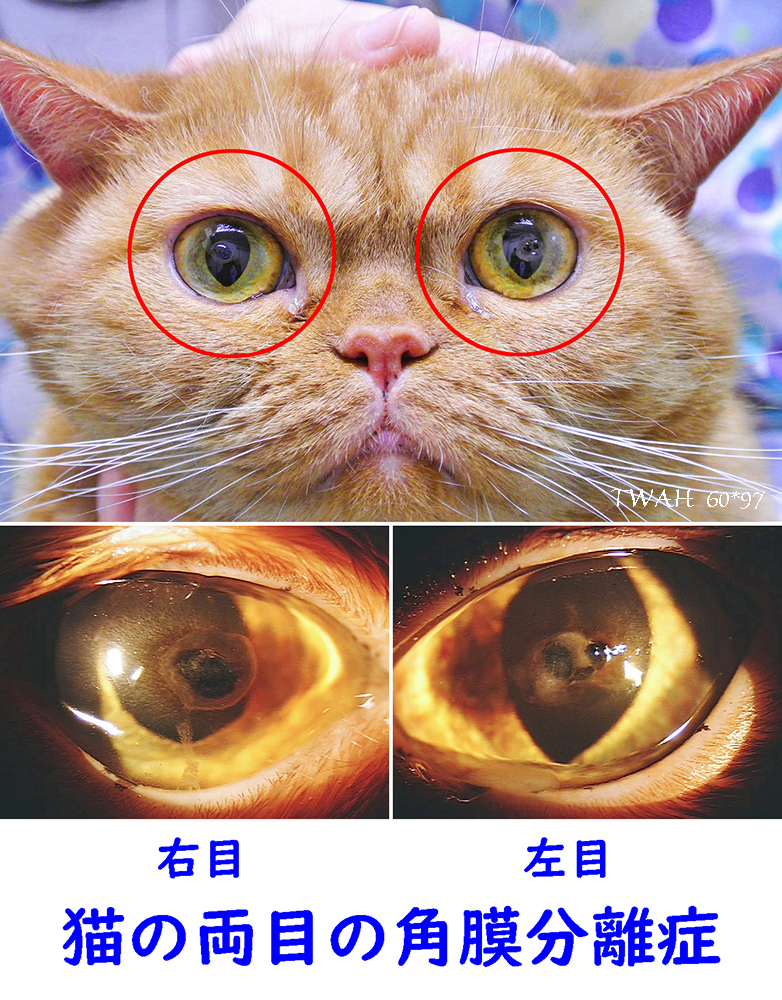

角膜ジストロフィー

犬の角膜ジストロフィーでは、目の角膜に白い結晶上の濁りが見られるようになります。多くの場合、白濁は角膜の中央付近で見られ始め、次第に大きくなり広がることが多いです。角膜全体にまで広がることはありませんが、消失することもなかなかありません。進行スピードは個体によってさまざまです。

角膜は外側から上皮、実質、デスメ膜、内皮の4層がありますが、通常は上皮下に溜まることが多いです。どの層で沈着物が溜まり、角膜の変性が進むかは病態によって異なります。角膜内皮のジストロフィーは治療には反応しにくく治らないとされています。内皮障害によって角膜実質内に水が溜まり、角膜浮腫になると視力低下や眼内痛につながる可能性も出てきます。

角膜内皮障害と水疱性角膜症

ペットの角膜は、涙液層、角膜上皮、角膜実質、デスメ膜、角膜内皮 となっています。角膜内皮は、内皮細胞一層からなるサランラップのような薄い膜で障害を受けたものは再生しないと言われています。上皮のように次から次へと再生されるものではないので、機能低下が起こると深刻です。

角膜内皮は眼内にある水分の角膜への過侵入を防いでいますが、障害を受け細胞数が減ってくると徐々に角膜層に水分が取り残され、水分量が増えてしまい、本来透明な角膜が白く濁ってきます。 この角膜内皮障害が進行すると、見えずらくなったり、眼内痛が出るようになります。

この状態がさらに進行し角膜内に水疱ができたものが水疱性角膜症と言われるものです。重度で広範囲の難治性角膜潰瘍にもつながり、眼内痛もひどい場合は、ガンダーセン球結膜フラップ手術を実施することもあります。

網膜変性性疾患

犬、猫の目の病気の中に視力低下や失明に関連する網膜変性性疾患というものがあります。 目の網膜という部分の性質が変わってしまう疾患で、網膜変性といわれています。

遺伝性、後天性のタイプがあります。網膜は、色の識別、明暗の識別、見た情報を判断する機能を有していますが、この部分の組織の変性になりますので、視力の低下や瞳の散大(瞳孔が大きくなる)など見えなくなる症状につながります。

超急性タイプで3~7日で失明するタイプや数ヶ月かけてゆっくりと進行するタイプがあります。前者は、飼主様が気づきやすい、後者は気づきにくい特徴があります。いずれも痛みはありません。

ちょっとした行動の変化に気づいてあげることが大事です。走ることが減った、小さくぶつかることがある、戸惑う行動が見られる、部屋の端を壁に沿って歩くようになるなどです。超急性タイプの場合は飼主様も気づきやすいのですが、ゆっくり進行するタイプでは末期になって気づくということもあります。

眼底検査、網膜電図(ERG)検査、血圧検査、血液検査、食事内容(栄養バランス)などについて確認していくことはできます。

突発性後天性網膜変性症 SARD(Sudden Acquired Retinal Degeneration)

犬の突発性後天性網膜変性症 SARDは、突然(数日~1週間ほど)、両眼の視覚が喪失し失明する疾患です。非炎症性で痛みはありません。急にぶつかるようになるので、飼主様はその変化に気づきやすい病気です。

網膜の視細胞(杆体細胞、錐体細胞)の外節が急速に消失、網膜視細胞の障害が進み、続いて、内節も短くなり視細胞は短縮していきます。発症の初期では網膜の厚さはあまり変わりませんが、発症後数ヶ月~数年で菲薄化していきます。網膜の双極細胞、アマクリン細胞、神経節細胞の変性が進み、視細胞は消失します。

自己免疫性疾患に基づく対処方法は提案されてはいますが、確実なものとはいえません。その意味では、治療方法は確立されておらず、確実な治療は困難です。経過と共に視覚の予後は不良であることが多いとされています。

網膜出血

網膜出血は、網膜の血管から血液が網膜内に出血をすることを指します。点状の小さなものから、広範囲に及ぶものもあります。重度な場合は硝子体内に出血が及ぶこともあります。網膜はく離を伴うことも多く、広範囲に起こった場合には視力の低下や失明状態につながることもあります。

ペットでは、高血圧、ウイルスや細菌などの感染症、その他の全身性疾患や特発性疾患、打撲などの外傷でも発症することがあります。