おうちで、飼主様しかできないウェルネスケア

生活環境で気をつける内容、日常生活の中でできることをご提案致します。

- ごはんの管理(与える量と質)

- 歯磨き

- 遊び方

- 触れあい

- 散歩

- リハビリ

- 服 など

ウェルネスケア

WELLNESS CARE

より良く生きようとする生活態度のことです。

1961年にアメリカのハルバート・ダン博士が「輝くように生き生きしている状態」と提唱したのが最初の定義です。

生活環境で気をつける内容、日常生活の中でできることをご提案致します。

犬のアレルギー性、アトピー性皮膚炎の場合は、飲み薬や注射による有効な対処方法があります。

飼主様のご要望から、通常のシャンプーが難しい(目の病気や心不全がある)子を対象にスタートしましたが、現在では、皮膚病へのサポート治療のほか、通常の入院の子のシャンプー用、スキンケア用としても定着しております。

日頃から、シャンプー&スキンケアとして利用いただいている方も多くいらっしゃいます。

詳細はスタッフまでお問い合わせ下さい。

健康診断は、ペットの体の状態を可視化し、再確認、再認識できるよい機会です。これを通して次に進むべき方向を病院側と共有することができます。

1歳から少なくとも5歳までは年1~2回、5歳以降は年2回は健康診断を受けましょう。ペットの半年は人の2年~2年半に、1年は4年~5年に相当し、高齢になるほどそれはスピード感が増していきます。

当院では健康診断受診率の向上をめざしています。誕生日のお祝いとして誕生月での受診をおすすめしています。

5歳以上の子には6ヶ月後での1ヶ月間有効の《2nd 誕生月》の考え方(2nd Good Life 健診)を導入し年に2回の受診をご提案致します。

「元気だし、ごはんもよく食べてるし、若いから健診は受けなくても大丈夫!」ではなく、元気なうちに健康状態をしっかり確かめておくのは大切なことです。

早期発見、早期治療を行うことはとても大切です。若く健康と思われる時の健診結果のデータはその子毎の(個体毎の)独自のデータを知る上でも貴重ですし、年を重ねる流れの中での比較もでき、老いていくことでの変化にも気づけます。

早く見つかれば早く治療を行え、経済的な損失も防げます。質の良い生活を取り戻せる病気も沢山あります。

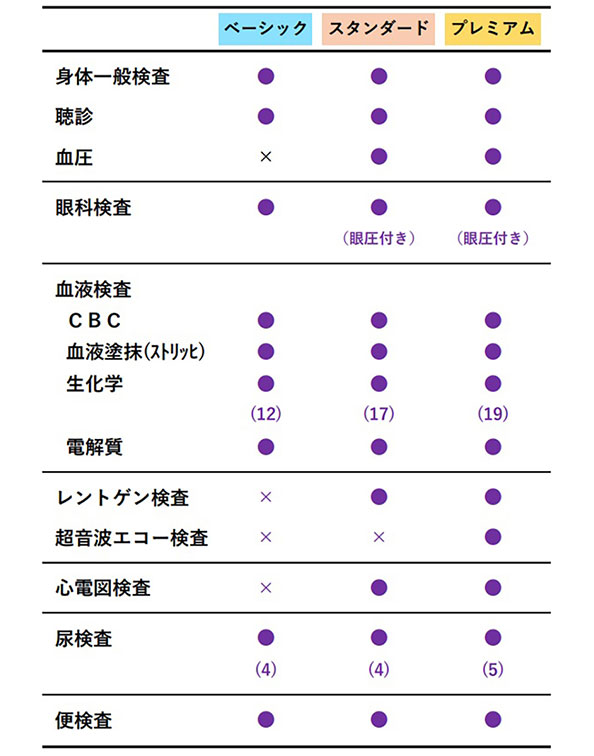

年齢により

をおすすめしています。年齢に関わらずご希望のコースをお選び頂くこともできます。

※オプションの検査も可能です。料金は追加されますが、割引率は同じ20%OFFです。

なお、誕生月でのご利用の際は2点のプレゼントとなります。

2nd 誕生月のご利用の際は フード(1kg) を贈呈致します。

当院では、尿容器、便容器をお渡し致します。

朝採取できた物は午前中に、午後採取できた物は夕方早めにご持参下さい。

採取5時間以内の物が望ましいです。

東京ウエスト動物病院

TEL 042-349-7661 / FAX 042-349-7662

平日(月曜日を除く):9:30~12:10、16:00~18:10

土日祝:9:30~12:10、16:00~18:00

☆犬フィラリア検査☆

☆猫フィラリア検査☆

少量の血液を採りフィラリア症感染の有無を確認します(猫は外注検査となります)。

犬、猫とも

フィラリア・ノミ・ダニ予防9ヶ月分購入で1ヶ月分割引

フィラリア・ノミ・ダニ予防12ヶ月分購入で1.5ヶ月分割引

※まとめ割は3月~4月の期間限定!!

この春予防パッケージ(フィラリア検査を行う際の採血)にGood Life 健診(ベーシック、スタンダード、プレミアムの3コースあり)を組み合わせていただくこともできます。

いずれの3コースにも眼科検査が付いています!

健診費用は同じ20%OFFで、うれしいプレゼント付きです。

(※Good Life 健診をご希望の方は、12時間前からの絶食をお願い致します)

我が家の愛犬が太りすぎではないかと心配されている方は意外と多いです。

実は、『肥満』とは太って見えることではなく、体全体にしめる脂肪の割合(体脂肪率)が高いことです。

先ずは、肥満かどうかをチェックすることが大切です。

当院では、外来で簡単に体脂肪率を測定することができます。

また、愛犬の肥満に対して、肥満対策プログラム-ダイエット大作戦を提供しています。

痩削ケアについては、フードの質・量・回数の見直し、下痢、嘔吐、何らかの疾患の有無を再確認していきます。

ダイエット、各種疾患に併せたフードの選び方、高齢で食べなくなった子(小食など)へのフードの選び方、与え方、生活内容など、さまざまな内容についてご相談に乗り、管理栄養士マスターが適切な食事アドバイスを提供して参ります。

当院では、以前から病気のペットが持つ『痛み』を軽減させるという点に強く注目しています。痛みがあると、ペットも怒りやすかったり、攻撃的になることがあり、処置をスムーズに行えないこともあります。

激しい痛みを和らげる、呼吸の苦しみを和らげる、治療による副作用を和らげる、激しい痒みを和らげる、などがあり、飼主様やご家族の不安を和らげるためのカウンセリングもこれに含まれます。

従来は、終末治療の中での位置付けでしたが、当院では "早期から適切に" をモットーに、日常の診療の中に早くから取り入れております。

老犬の緩和ケアでお世話になりました。

末期癌で痛みが辛かった愛犬に、緩和ケアで痛み止めのパッチを毎週処方して頂きました。

通院前は、食事もなかなか食べてくれなかったのですが、こちらに通い始めてたくさんご飯を食べられるまで元気になりました。

通院を始めて4ヶ月で残念ながら亡くなってしまいましたが、亡くなる前にこちらの病院に出会えて本当に感謝しています。

病気による痛みや不快感などを軽くしたり、取り除くケアのことを『緩和ケア Palliative Care(パリエイティブケア)』と呼び、最近、注目されています。

方法としては、レーザー照射療法(図1)、抗炎症療法、鎮痛剤、麻薬(モルヒネなど)の使用(注射、のみ薬、貼り薬、座薬)があります。激しい痛みには、椎間板の痛み、術後の痛み、癌や腫瘍の痛みのほか、歯の痛み(虫歯、歯肉炎など)、目の痛み(角膜潰瘍、白内障、ブドウ膜炎、緑内障など)、骨折、広範囲の火傷、尿道結石などの痛みがあります。

呼吸の苦しみには、肺の腫瘍、肺炎、貧血など、皮膚の激しい痒みには、外部寄生虫や寄生体による皮膚炎などがあります。

痛み、苦しみ、痒みなどの症状を和らげることは、このようなストレスからの解放を意味し、ペット達はとても楽になり、治療効果が上がるだけでなく、QOL(クオリティオブライフ)を高める上でも大変効果的です。

当院では、従来から低出力半導体レーザーを痛み軽減の

目的としてペインクリニックの1分野として使用しています。

認知症の症状は、その子その子によって様々で、すべてが一気に現れるのではなく、年齢や時期によって個々の症状が1つ、2つとゆっくり現れることが多く、それゆえ、飼主様にとっては気づきにくいところがあるとされています。

認知症の症状は、平均すると11歳頃(早くて7〜8歳頃)から現れるといわれ、犬種では柴犬や日本犬系の雑種がなりやすい傾向があります。洋犬でもみられます。

よいサプリメントがあります。これによって症状の改善や進行の抑制が期待できます。

多くの場合は、飲んだその夜から夜泣きが和らいだり、止まったりと喜びの声をお聞きします。症状がすぐに改善しない場合も、長期的にサプリメントを続けていただくことで効果が期待できる場合もあります。

部屋のスミに当たり動けずにいるような場合には、エンドレスケージ(円形のやや広めのケージ)を利用することで、犬はぐるぐると回り歩き疲れて、夜鳴きなどが減ります。

また、飼育環境の改善(十分な空間と安全な足場の確保)や十分な栄養と規則正しい生活(トレーニングや遊びを含む)、また、できるだけ声を多くかけるといったことも症状の改善には大切です。

高齢や病気でだんだんと最期の時を意識し始めますが、心の準備ができていないと突然の事態の時に対応できません。大変な事態になってパニック状態の時は獣医師からの説明も頭に入ってきません。

病気の急変時にICUルームの利用や救急処置(エマージェンシー Emergency)を施すことがあります。飼主様への連絡は早急に行います。必要な救急処置は実施しますが、それでもやむなく回復を見込めない場合や亡くなってしまう(心停止)場合もあります。また一方では、病態によっては、このような救急処置を行わないということをあらかじめお伝えしておく場合もあります。

まだ、ペットがしっかりしている時からその子の病気のことや、万が一の時の様子や対処法を少しずつ、繰り返しお伝えするようにします。そうして日頃からイメージをしておくこと、最期の時は必ず来るので、その時に飼主の皆様が「こうすれば良かった、あれをしてあげてたら・・・」と後悔の気持ちを少しでも持たないようにすることが、当院の考える看取りケアのひとつです。

そして、その子の最期の時まで飼主様の気持ちに寄り添い、治療やケアのサポートを行います。

ペットが元気な時からグリーフケアは始まっています。必ず迎える最期の時に一緒に過ごせて幸せだったと言えるような毎日をサポートしたいと思っています。

体の清拭、清めの処置を行い、天然孔への綿花詰め、まぶたを閉じる処置、ご遺体のお返し、供養に当たっての資料のご案内を致します。

新しい生活様式での熱中症予防対策が必要です。人と同じく、ペットも体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症することはあります。十分な対策を行いましょう。

飼主様のご要望から生まれた目にキズがある、心不全がある子のマイクロバブルバスです。今ではスキンケアの1つとしても多くのペットたちにご利用いただいております。

ご要望に応じて、全身カット、部分カット 行っております(美容目的でのトリミングは行っておりません)。