いぬ

リンパ腫

リンパ腫は、リンパ球という血液の細胞がガン化した病気です。本来、リンパ球は体の免疫をつかさどる細胞で、細菌やウイルスの感染から身体を守る役割を持っています。このリンパ球は血液、リンパ節、脾臓などのほか、目や多くの臓器内にも存在します。そのため、体のほぼすべての組織にリンパ腫が発生する可能性はあります。

その発症要因は未だ不明で、遺伝的な要因、発がん物質の摂取、突然変異などが考えられています。しかし、特定されてはいません。

リンパ腫は犬でよくみられる悪性腫瘍ですが、犬の全腫瘍のうち最大24%を占めるとされていて、発症年齢は6ヶ月齢から15歳齢と幅広く、一般的には中~高齢(5~10歳齢)での発症が多いと言われています。性差はないとされています。

当院では、節外型の眼内出血(目が赤い)という主訴からリンパ腫やリンパ性白血病が見つかることがあります。アメリカではボクサー、ゴールデンレトリーバー、バッセトハウンドなど大型の品種に多い傾向が報告されていますが、日本では多少異なると思われます。私たちの病院での経験では、コーギー、ブルドッグ、フレブル、チワワなどで遭遇しています。

リンパ腫は、その発生する場所の違いから、症状の出方、治療に対する反応の違い、予後の経過はさまざまであることからいくつかの型に分類されています。

1. 多中心型

リンパ腫全体の約80%に見られる最も多いタイプで、体表にあるリンパ節(下顎リンパ節、浅頚リンパ節、腋窩リンパ節、鼠径リンパ節、膝下リンパ節)が腫大することが特徴です。進行に従って体の中の肝臓、脾臓、骨髄などにも転移が見られることがあります。進行につれて体重減少、食欲不振、元気消失、発熱などの症状が現れます。

2. 縦隔型(胸腺型)

発生頻度は少なく、全体の約5%に見られるタイプです。胸腔内にある前縦隔リンパ節または胸腺、あるいはその両方の腫大を特徴とします。腫瘤による圧迫や胸水貯留により呼吸困難が生じたり、高カルシウム血症が特徴的です。

3. 消化器型

リンパ腫全体の5~7%に認められるタイプで、消化管を中心に病変が広がるタイプです。進行により消化管からの吸収不良により下痢、嘔吐、体重減少、食欲不振、低タンパク血症などが生じます。

4. 皮膚型

皮膚に発生する非常にまれなタイプです。孤立性のこともあれば全身に多発することもあります。

5. 節外型

眼、中枢神経系、骨、精巣、鼻腔などから発生するものを含みますが、どれもまれなタイプです。当院では目の眼内が赤い(眼内出血)ということからリンパ腫やリンパ性白血病が見つかることもあります。

治療法は日々進歩しており、多くのペットたちは病気をコントロールしながら日常生活を送ることができるようになっていますが、完治はなかなか難しく、現状は寛解状態(病気の症状の一部やすべてが一時的、もしくは継続的におさまり、安定した状態)に持ち込むことをゴールとしています。

詳細はこちら

犬の心臓腫瘍

カナダのアトランティック獣医科大学(Atlantic Veterinary College, AVC)は、犬の心臓腫瘍に関する研究や治療で知られています。心臓腫瘍は犬にとって深刻な病気で、特に血管肉腫や大動脈小体腫瘍が多く見られます。従来、期外収縮や頻脈性愚生脈の治療に用いられている薬、プロプラノロールを使用して犬の心臓腫瘍を治療する臨床試験を行っています。

従来の心臓腫瘍の治療法は、外科的切除や抗がん剤投与が一般的でした。上記のAVCでは、最新の診断技術と治療法を用いて、犬の心臓腫瘍に対する包括的なケアを提供しています。心臓腫瘍は、犬では比較的稀ですが、発見されると深刻な問題となることが多いです。

もし愛犬が心臓腫瘍の疑いがある場合、早期診断と治療が重要です。定期的な健康診断を受けることをお勧めします。

健康診断のタイミング

愛犬の健康診断は、年齢や健康状態に応じて適切なタイミングで受けることが重要です。以下のガイドラインを参考にしてください。

- 子犬の時期:生後6~8週目に初回の健康診断を受け、その後1か月ごとに2回目、3回目の健康診断を受けるのが理想的です。

- 成犬(5~6歳まで):基本的に健康な犬の場合、年に1回の健康診断が推奨されます。

- シニア犬(7歳以上):年齢が上がると病気のリスクも増えるため、半年に1回の健康診断が理想的です。

愛犬の健康を守るために、定期的な健康診断を欠かさず行うことは大切で、心臓腫瘍は早期発見と治療が鍵となります。

心臓腫瘍の種類

心臓自体あるいはその周囲に腫瘍が発生する事が犬では比較的多くあります。

種類としては、血管肉腫、大動脈小体腫瘍(ケモデクトーマ)、異所性甲状腺癌などが知られています。

血管肉腫は、犬に発生する心臓腫瘍全体の約7割を占めます。

症状

他の心臓病と似ていることが多く、見逃されやすいことがあります。以下のような症状が見られることがあります。

- 元気や食欲の低下、体重減少

- 疲れやすさ:以前よりも運動を嫌がる、すぐに疲れるなど

- 発咳や呼吸困難:息切れ、咳、呼吸が浅くなるなど

- 不整脈

- 腹部の膨らみ:腹水がたまることで腹部が膨らむ

- 急性の虚脱や心タンポナーデによるうっ血性右心不全

- 腫瘤破裂による急性失血

- 失神:突然倒れることがある

診断方法

- 心臓超音波エコー検査:心嚢水、右心耳あるいは右心房の腫瘤を確認します。

- 胸部X線検査:心臓腫瘤の検出は難しいが、心嚢水貯留や右心拡大が見られることがあります。

- 細胞診:心嚢水の細胞診で血管肉腫が確定診断できることは稀ですが、腫瘤の発生部位、大きさ、転移病巣の有無などを総合的に評価します。

心臓腫瘍は早期発見が難しいため、定期的な健康診断が重要です。もし心配な症状を感じる際は、早めに獣医師に相談することをお勧めします。

一般的な治療法

心膜穿刺:

心タンポナーデ(心臓周囲に液体が溜まる状態)による症状を緩和するために、心嚢水を抜去します。効果は一時的です。

外科的切除:

腫瘍が限局している場合、外科的に切除することがあります。完全に取り除くことができれば、予後が改善する可能性はあります。

化学療法:

血管肉腫などの悪性腫瘍に対しては、外科的切除後に化学療法を併用することがあります。これにより、生存期間を延長することが報告されています。

放射線療法:

一部の腫瘍に対しては、放射線療法が有効な場合があります。ただし、心臓周囲の組織に対する影響を考慮する必要があります。

支持療法:

緩和療法で、痛みや不快感を軽減するための疼痛管理療法や、栄養管理療法などが含まれます。

上記の手術や化学療法などの対処法は極めて高価で、リスクもあり、費用対効果はあまりいいとは言えません。

新しいアプローチ

プロプラノロールを使用できるとなると、かなり安価に治療に臨むことができます。心臓腫瘍のある犬は通常、初期には症状が現れないため、ふだんからの健康診断が大切です。特に、循環器科における心エコー検査ができる施設、経験に富んだ循環器科の診断医は不可欠です。プロプラノールが早く使える様になることを願っています。

詳細はこちら

乳腺腫瘍

中高齢犬でよく見られる腫瘍です。乳頭部や乳腺部にシコリが見られます。シコリが大きくなるようであればできるだけ早めに、小さい内に摘出することをお勧めしています。良性と悪性の比率は1:1と言われています。悪性腫瘍の場合は、リンパ節や肺に転移することがあります。

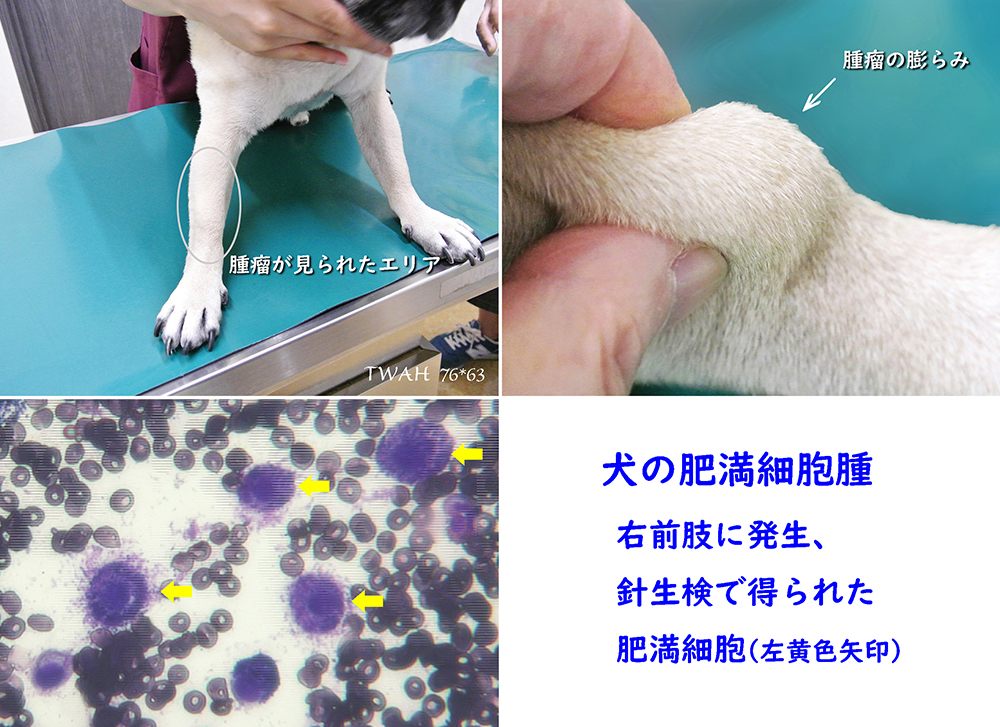

皮膚肥満細胞腫

犬の皮膚腫瘍では最も発生頻度が高い腫瘍です。肥満細胞腫の形はさまざまで、1つのものから多発するものや、柔らかいものから硬いものまで様々です。皮下に塊として見つかることが多いです。採材検査のために針を刺しただけで大きく腫れてくることもあります。また、肝臓や脾臓に転移することもあり、食欲不振や元気消失などの症状が出ることもあります。

詳細はこちら

肝臓腫瘍

犬の肝臓腫瘍には様々なタイプがあります。結節性過形成、肝細胞腺腫、肝細胞癌、肝胆管癌、胆管癌、血管肉腫などです。前三者では手術で取り切れれば予後は良好です。他のものでは再発、転移に注意が必要で、予後は不良のことが多いです。

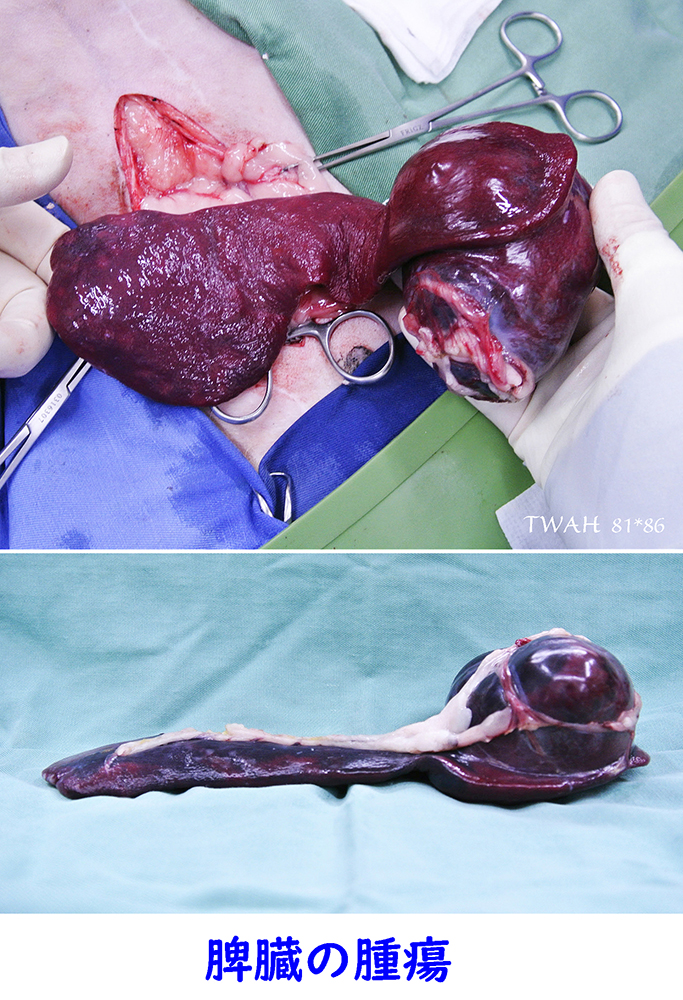

脾臓の腫瘍

脾臓腫瘍は犬の腫瘍の中でも比較的発生頻度の高い腫瘍です。良性の血腫から悪性腫瘍の血管肉腫や肥満細胞腫まで様々な種類があります。脾臓の腫瘍は大きくなっても症状が認められずエコー検査やCT検査などで偶発的に1~数個発見されることが多いです。通常は外科的に摘出します。

目の中の腫瘍

比較的よく見られるものに悪性のメラノーマがあります。良性の場合は1年以上経ってもその大きさにあまり変化はないので経過観察することが多いですが、悪性は成長のスピードが早く、眼内外での炎症が極めて限られた範囲のものであればその部の摘出は可能ですが、広がりを持っている場合は眼球の摘出手術となります。肺への転移も心配されるところです。転移の有無を確認して手術に臨む必要があります。