トーキョーウエストブログ

TOKYO-WEST-BLOG

トーキョーウエストブログ

TOKYO-WEST-BLOG

子宮蓄膿症とは?

子宮蓄膿症は、子宮の中に膿(うみ)が溜まってしまう病気です。特に避妊手術をしていない中高齢の経産歴のない雌犬に多く見られる傾向があります。発症すると急激に体調が悪化し、命に関わる危険があるため、早期の診断と治療がとても重要です。

なぜ起こるの?

発情後、1ヶ月程経った黄体期に、プロゲステロンという黄体ホルモン(女性ホルモンの代表格)の影響で免疫力が低下したり、子宮の粘膜が厚くなり、細菌が侵入しやすくなります。そこに大腸菌などが感染することで、子宮内に炎症が起こり、膿が溜まります。これが子宮蓄膿症と言われるものです。

子宮蓄膿症の症状

・元気がなくなる、ぐったりする

・食欲の低下、嘔吐

・水をたくさん飲む、尿の量が増える

・発熱

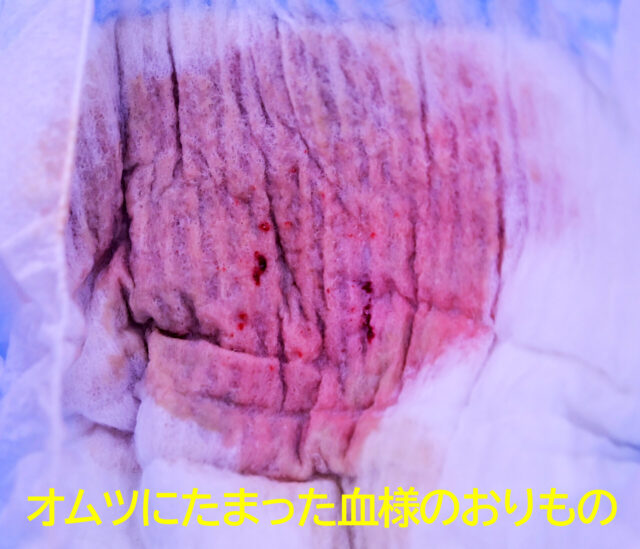

・陰部から膿や血の混じったおりものが出る

特に膿が外に出ない「閉鎖型」は、見た目の異常が少ないまま体内で膿が増えてしまうため非常に危険です。

発情出血が見られた後、生理が終わり1ヶ月ほどで、陰部から膿などが出ていたら要注意です!! お尻を付いて座った後の床や敷物に膿が付着していたり、陰部をよく舐めるようになります。

診断方法

・視診・触診

・スメアの検査(陰部にマイクロブラシなどを軽く挿入し、採取した内容物を顕微鏡で検査)

・血液検査:炎症や臓器への影響を確認

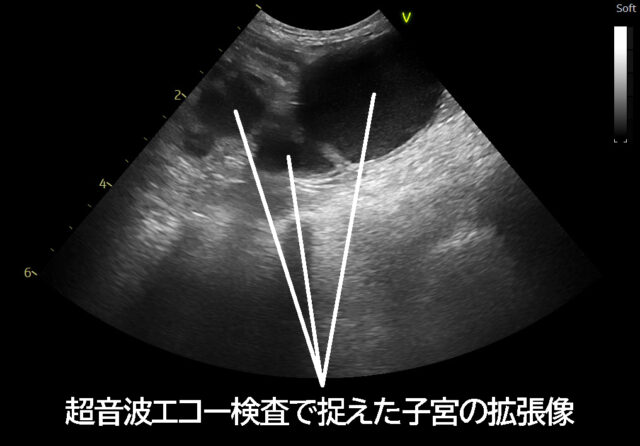

・超音波エコー検査:子宮内に膿が溜まっていないか確認

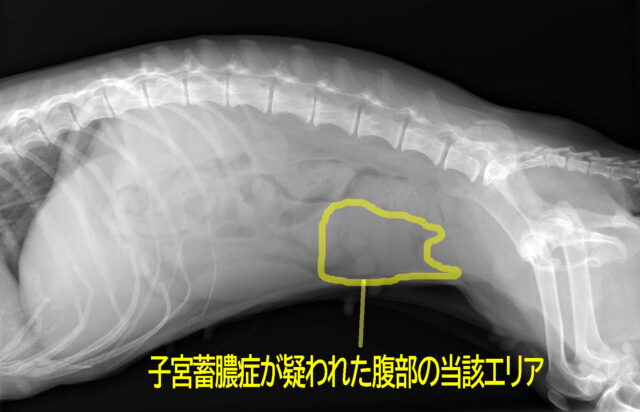

・レントゲン検査:子宮の腫れを評価

治療方法

外科手術

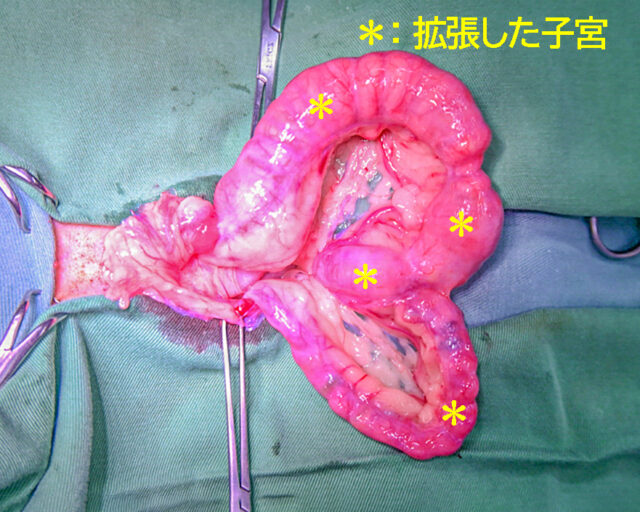

緊急性があるため最も優先される確実な治療方法です。術式は、卵巣子宮全摘出手術です。子宮と卵巣を取り除くことで完全治癒できますし、再発も防ぐことができます。

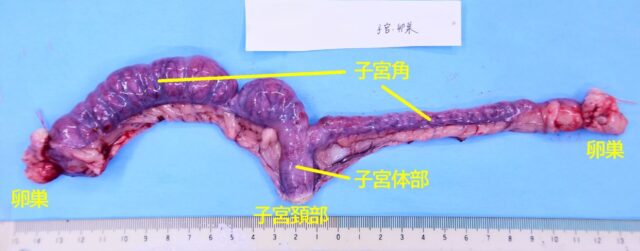

当院での避妊手術の術式は、卵巣子宮全摘出手術で対応しています。他に、卵巣のみの摘出、子宮のみの摘出といった術式もありますが、このような方法は当院では行っていません。卵巣提索から卵巣、子宮、子宮頚部まで確実に摘出する方法を行っています。

膿がたまって拡張した子宮

薬による治療(アリジン)

状況に応じて、アリジン(アグレプリストン)という薬を使用することもあります。アリジンは子宮の出口を開き、膿を排出させる作用があり、以下のような場面で役立ちます。

・手術がすぐにできない場合

・繁殖を希望している場合

・一時的に体調を改善させ、手術の麻酔リスクを軽減したい場合

ただし、再発の可能性があるため、基本的には手術が第一選択です。

実際の症例

ミニチュアダックス 14歳 メス(経産歴なし) 3.4kgの子が元気消失・食欲不振で来院し、子宮蓄膿症と診断されました。

来院時は、発熱(39.8℃)、昨日からの食欲低下、陰部からの血様排膿があり(下の写真)、今朝から嘔吐など体調の悪化が心配されました。

白血球数の増加、炎症マーカー(CRP)値の著増、心雑音、僧帽弁閉鎖不全症ステージ B2などの所見が見られました。飼い主様と相談の上、すぐには手術に入らず、体調の改善を優先してアリジンなどによる内科治療を先に行いました。

抗生物質、点滴治療に加え、アリジンの投与(計3回の皮下注射)を行ったところ膿の排出が見られ、体調の改善が得られました。

その後、体調面が安定したところで卵巣子宮全摘手術を実施しました。下の写真は摘出した卵巣と子宮で、卵巣提索から子宮頚部まで全摘出しています。

この子は無事回復し、退院できました。

この紹介事例のようにアリジンは「手術までの橋渡し」として役立つことがあります。

放置するとどうなるの?

子宮内の細菌の増殖により産生、排出される菌体内毒素(エンドトキシン)には注意が必要です。この毒素は血管の中に入り全身を巡ります。対処が遅れるとこの毒素の悪影響で腎障害、肝障害が引き起こされ、手術中や手術後に命を落としかねない状況になることもあります。

術前、術中、術後、エンドトキシンショックに対する対策は不可欠です。

また、子宮が破れて膿が腹腔内に漏れると激しい腹膜炎や敗血症を引き起こし、命を落とすリスクはさらに上がります。子宮蓄膿症は動物病院で「緊急手術が必要になる代表的な病気」です。

予防方法

最も確実な予防法は 若いうちに避妊(卵巣子宮全摘出手術)を行うことです。卵巣子宮全摘出手術により子宮蓄膿症だけでなく、子宮や卵巣の腫瘍などの予防にもつながります。

猫の場合は?

子宮蓄膿症は犬に多い病気ですが、まれに猫でも発症します。基本的な症状や治療法は犬と同じで、やはり卵巣子宮全摘出手術が確実な予防法となります。

子宮蓄膿症は命に関わる怖い病気ですが、早期に発見して適切に治療すれば助けられる病気でもあります。

発情出血が長く続いている、膿っぽいおりものが見られる(閉鎖型ではおりものは見られず、発見が遅れるリスクがあります)、急に元気や食欲がなくなってきたなどの症状が見られたら、お早めに当院へご相談ください。

子宮蓄膿症とのつきあい方

普段の観察が命を守ります。

・高齢で避妊手術を受けておらず、経産歴がない子に発症しやすい特徴があります。

・おりものがあるかないか、日頃から観察。ないからといって安心はできません。

・陰部を舐めるようになる

・食欲不振、元気の消失、軟便などに注意する。

・見つけたら基本的には外科手術(子宮・卵巣の全摘出)が最も確実な治療法です。手術で治すと再発はありません。

・高齢や持病で手術が難しい場合は、点滴、抗生剤、ホルモン治療などで症状を和らげる方法もあります。ただしこれは一時的な対処であり、再発や急変のリスクは常に伴います。

治療後は、食欲や元気、飲水量や排尿の様子、分泌物の有無などを日々よく観察しましょう。

異常があればすぐに当院へご連絡ください。

やさしく、あたたかい、確かなペット医療を!!

Web問診はこちら – 東京ウエスト動物病院 TEL:042-349-7661 FAX: 042-349-7662

犬、猫の子宮蓄膿症 に強い東京ウエスト動物病院